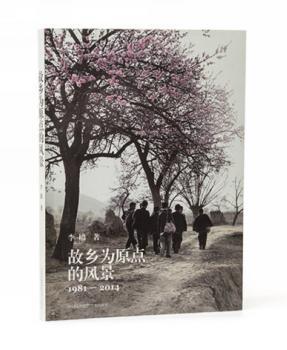

内容简介

本书收录了李樯自1981年—2014年间以不同身份拍摄的,以其故乡陕北定边一个叫李崾岘的小山村为原点的摄影及绘画作品200余帧。

李樯“以一种安静、纯粹、沉着的真情与本性”,30余年持续关注北方乡村的民本民生和自然景观,尤其对过往的“苦难之上的美好与温馨”的乡村生活有贴切的表达。书中的这些摄影作品,包括20世纪80年代拍摄的那些照片,今天读来,依然温暖如初。

2008年,我社曾出版李樯的《家园:陕北的乡村生活1981—2008》大型摄影作品集,在业内和读者中有很高声望。但大型画册定价较高,不便流通。为了让更多读者了解这位黄土地影像艺术家及其作品,我们又增选了其近年未曾发表的富有诗意的摄影作品和绘画作品,重新编排,并在审美趣味上做了较大调整,让其关于故土的言说更加丰富,从而更整体地使李樯艺术理想和创作思路得以展现。

摘要与插图

老家在陕北定边县南部的山里,是少雨的白于山腹地,是陕北文化与陇东文化交汇的地方,从影30年来,我断断续续,但从来没有停止过对老家的拍摄。一

我出生在定边县城,父亲是一名干部,后来又是县上的领导,打我记事的时候起,我和弟妹就在老家的亲戚中有一种特殊的地位。作为长子,我又得到了祖母更多的疼爱。祖母住不惯县城,眷恋山里的土地和生活,我的幼年多半是由祖母带领,住在老家的土窑里。记得我和祖母主要在两个村子里生活过,一个是李崾崄

,一个是付伙场,都是老家一带典型的地名,崾崄是根据地形得名,前后是山,左右是沟,伙场是先人们暂居取火生息的场所。

老家人生息繁衍全靠雨水,水窖里的雨水一旦用完,天再不下雨,就是难熬的日子。我后来在县城上学和工作,山里的亲戚长年不断,父亲询问老家来的人,三句话不过就会问到下雨了没有,窖里收上水了没有。

山里的水土、劳作和亲情是我认识世界和深入生命记忆的和开始。也是祖母为我打开了这个纯真而浑厚的世界。

有一年秋天,一个堂叔接我和祖母回家,县城到老家有80多里地,其中60里是山路,坐毛驴拉的木架子车,通常要走整整一天。那天后晌正好赶上一场大雨,天黑也没走回家,大概五六岁的我两手紧紧抓着架子车的后沿,浑身是水,沟里山上不知走了多长时间,不知多晚才回到老家。

冬天回家或进城,时速七八华里的架子车在山里慢慢悠悠地行进,从早到晚,光秃秃的阳坡坡和背凹凹,远远的土窑,珍珠般的羊群,是寂寞的路程中留下的晰的影像记忆。10岁之前,我有很多时光都是在李崾崄度过的,村里的习俗,甚至亲戚们举手投足的神情内涵都印映在我的记忆之中。

我后来拍摄的老家影像很大一部分没有离开李崾崄的方圆百里,由于童年生活的基础,我不费周折就能做到萨尔加多所说的“与被摄体生活在同一现实中”。每到一个村子,我都要寻找一个家庭成员相对集中的农户住下,无论贫富,都拉一拉家常以及家史和村史。由于年代久远的婚姻关系,乡里遍地都是亲戚。有好几回,我都不经意地走进了血缘很近的亲戚家中,甚至在他们家的像框里发现了我和家人的照片。一种同宗同族的亲近感使我手中的相机与我的被摄对象没有任何隔膜。我吃惯了老家的臊子荞面,睡惯了冬暖夏凉的土炕。

在老家,到处都是和善的人,这些年很少有干部与他们同吃同住,偶尔有下到村里的,要么是计划生育的强制落实,要么是封山禁牧的罚款抓羊。前几年,我每次进山,都乘坐妹妹和妹夫提供的吉普车,多次被误认为是“抓羊的”,寒暄几句后,误会当即被消除。吉普车是由得我行踪的堂弟驾驶的,这几年我们驾车回乡不下60趟。与乡亲们交谈,多问的是老人,话一说开,老人们就会把他们一生的经历和命运告诉我。他们或者世代相传娶妻生子,人丁兴旺,或者幼时随父母从远处逃荒而来,耕火种,靠着勤劳安家落户……他们有一个共同的特点,无论子孙是否孝敬,妻子儿女、土地庄稼和牛羊是他们生活的全部。90%以上的老人没有受过教育,他们远离科学,相信神灵,但又没有经过宗教的洗礼和教义的引导。因此他们把村子周围的某座山、某棵树,看作是神灵附着的地方。在一个叫做王圈的村子,多年前有一棵百年以上树龄的老榆树,曾经当过小村长的王学文老人讲:“那是棵神树,是庄里的风脉。”据老人讲,树干粗得两个人都搂不住,树枝树叶能覆盖一两亩地,几十里以外都能看得见。农业合作社后期,集体的日子越过越穷,大树被合作化前拥有产权的一族人砍倒,木材分给了各家。人们把这些年干旱少雨,甚至村风每况愈下归结为神树被砍伐。本来神树上有雷神爷的儿子雷震子,雷震子没有了栖息

VIP会员

VIP会员