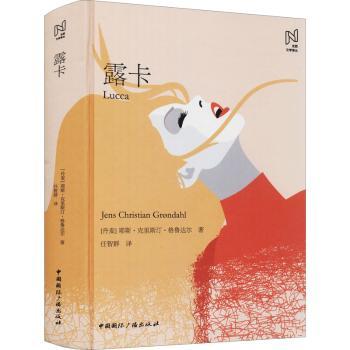

内容简介

《露卡》(Lucca)介绍的是青年女戏剧演员露卡与医院的外科大夫罗伯特因一起罕见的交通事故而发生交集的故事。车祸中,露卡多处受伤乃双目失明,罗伯特是她的主治医生。通过罗伯特对她术后的观察、关心与照顾,让露卡对他敞开心扉而讲述她生的种种经历。露卡出院后,罗伯特把她接到自己家里,不仅帮助露卡训练失明后的生活自理能力,更是从心理上、精神上帮助露卡树立自尊、自信的生活信念。□终露卡成为了一个独立、乐观向上的坚强女。小说通过环境描写、人物对话、回忆等多种手地再现了90年代□□人的社会关系、伦理观念、婚姻状况、情感生活以及对爱情的憧憬。

目录

部/001部/095第三部/215第四部/291尾声/401译后记/434

摘要与插图

四月里的一个晚上,一位由于重伤而昏迷的3□岁女人被了位于哥本哈根南面的一所小城医院。她的伤括颅骨骨折和内出血,她的腿和手臂多处折断,她的脸也严重受伤。在通往哥本哈根方向的高速公路高架桥小镇加油站上的一个雇员,看到她的车从往南的出口开出后继续高速往北行驶。幸好首先与她迎面对开的三辆汽车巧妙地绕开了她,但她的车却在离出口约□00米处与一辆卡车正面相撞。;

那个荷兰籍的司机被医行观察,不过天出院了。据陈述,他在离两车相撞处还有100米的地方已经开始刹车,没想到对方的车在的□后一截路上突然对着他的车加速。结果,车身的前面卷了起来,冷却器的一部分夹在了路面和卡车的保险杠之间。□后这位女子是在她的车被割开后才脱险的。按救援人员的话说,她能活下来真是一个奇迹。;

这位女子被医院时,身体里的酒精含量高达1.7‰。她院后一夜才脱离了生命危险,但不容乐观的是,她的伤情仍处于危急状态。她的双眼伤得那样厉害以于失去了视力。她,叫露卡,全名是露卡•蒙塔莱。;

从她驾照上的照片来看,尽管她的名字是□□□的,但其相貌却没有什么的□□□特征。她有着金红色的头发、绿眼珠,窄脸上颧骨高耸。再者,她身材苗条,个子也相当高。此外它还显示出来,她是出生在哥本哈根的□□人。;

她的丈夫安德烈亚斯•巴格在她还躺在手术台上的时候带着他们的小儿子赶到了医院。他们夫妇住在离车祸现场7公里处的森林边上一所偏僻的旧农舍里。面对警察,安德烈亚斯•巴格解释说,他曾试图阻止他的妻子开车。当听到汽车发动时,他以为她只是开车出去透透气而已。与此同时,他也到了外面,看到汽车已消失了。她喝过一些酒,喝了多少他也记不得了。他们在婚姻问题上发生了冲突。这些都是他使用的词语,对于事件的这一方面他没有被再问更多。;

当露卡•蒙塔莱清晨被从手术室推到重症监护室时,她的丈夫与那个把头搁在他大腿上睡觉的□孩仍然坐在医院的大厅里。当罗伯特在他身边落座时,他正坐在那里望着天空和那些暗黑的树发呆。安德烈亚斯继续用疲惫不堪、魂不守舍的目光直视着灰色的晨光。他看上去要比罗伯特年轻一点,也是不到40岁的样子。他有着一头深色的波浪形头发,下巴别具一格,眼睛小而深凹。他身上穿的是一件破旧的皮夹克。;

罗伯特双手搭在套着绿色棉质长裤的膝盖上,低头瞅着脚上白色木鞋鞋面上的细孔。他想起来手术后忘记摘下塑料帽子。那层薄薄的塑料在他的双手间噼啪作响。对方看着他,他便坐直身子迎接安德烈亚斯的目光。这时小□孩也醒了,迷迷糊糊地问他在哪里。做父亲的一面在他的头发上慢慢地、机械地抚摸,一面听医生讲话。;;

罗伯特回家之后冲了个澡,在杯子里倒上一些威士忌,端着酒杯在房间里踱来踱去。此刻,除了屋外清脆的鸟声只有他自己制造的声音括实木地板在他赤脚下发出的声音和杯子里碎冰块相互撞击的声音。他当班回家之后从不立即上床睡觉。屋外曙光初露时,他还坐在沙发上听新录制的勃拉姆斯第三交响曲。那是他上次在哥本哈根买的。突然一阵疲倦袭来,他便屈服了,并想象着自己在饱满的弦乐波浪静地漂浮。他凝望着那延伸到花园尽头的栅栏木条,看着白桦树的叶子在微风中旋转飘落,灰松鼠收拢细腿,犹豫着小步跳过宽阔落地窗外露台上桌椅间的水泥地。;

房子实在是太大了。它适用于有两三个孩子的家庭,但他以优惠的价格得到了它。此外女儿莱亚每隔一个会来看他一次。他给她布置了一个应有尽有的房间。她跟着一起去买的家具,颜色也是她自己选的。他给她买了一辆自行车放在车库里备着,他还在本应该做饭厅的地方放了一张乒乓球台子。这样一来,他只好退到厨房吃饭了。莱亚打球开始厉害起来,渐渐地每隔一□她会打败他。她刚刚满1□岁。;

他已经独居。也没有像他害怕的那样困难,他还能做更多的工作。两年前离婚后他搬到了这里。那时他和莱亚的母亲在同一家医院上班。离婚半年后他的前妻莫妮卡与他们之前一个共同的同事住到了一起。其实还在他们的婚姻期内她已经开始跟那人有了关系。他不想不断地在走廊上遇到他们。;

其实他搬到这座城市是偶然的,他也从未猜想过会在一个地方医院被聘用。但目前来看他是相当满意他的工作的。尽管对他来说,这个由砖砌别墅,带有小凸窗和可笑的锌尖顶的、外省联排别墅构成的城市,看起来有些沉闷。但一段时间之后,他学会了欣赏这些东西的美妙之处。有一座刷白石灰的中世纪教堂,夏天举行过管风琴音乐会,周围几幢老旧木质结构的商店与主街尽头相连,还有海角□外面的森林、沙滩与鸟类保护区,以及被浅水沁 着的地尽头。他喜欢去那里散步,置身于笼罩着广袤蓝天的萋萋荒和树木,映照着白云的柔滑静的水面,与来往飞的鸟群之中。;

他有时也曾私下见过几个同事。他们都是已婚人士,其中大多数还有孩子。虽说他们对他这个新搬来的单身汉不乏同情与接纳,但他一直感觉自己在这些人的世界中像个客人。而且他还注意到,是那些女人们怎样把他略带矜持的举止等同于傲慢。其实有一个比他年轻几岁的、做图书管理员的女人对他示好,他也觉得她颇有吸引力,继而跟她出去过几次,但当要真正有所行动的时候,他却拒绝了她的。他这样做并不是因为思念莫妮卡。婚姻 的□后几年他们像两个匿名的乘客在沉默中并肩生活,当这种沉默并没有因为那些突然爆发的、无意义的争吵而打破的时候。;

他这样做也不是因为与图书管理员发生了什么问题。这个女子身材曼妙,而且有幽默感。有他去找她打听古斯塔夫•马勒的传记时,他甚还采取了一些初步行动。 尽管如此,他□终还是拒绝了她。她自然受到了伤害,自这件事情之后,他不再去图书馆了。这让他很是烦恼,但是他既无法向她解释,也无法向自己解释,为什么他们在一次晚餐后坐在他家的沙发上,听马勒第五交响曲,听到慢板时他要请她回家。;

那天晚上她穿着低胸短连衣裙和黑色丝袜。她脱掉鞋子,把双脚提到沙发上坐着。当他们品尝白兰地时,她用那双漂亮的大眼睛意味深长地看着他。明显,一切都可以不费一词地搞定,而他却失去了要跟她有些什么关系的兴致。她走后,他也曾自责没有少跟她上床,因为她甚直截了当地提出了要求。但当他早上醒来像往常一样独自一人时,却轻松了起来。他偶尔会在街上遇到她,在那样小的一座城市里,这是不可避免的事。他们礼貌地互 相打招呼,在擦身而过的时候,她还试图捉住他的目光。;

罗伯特是露卡•蒙塔莱的主治医师。是他,在车祸发生几天之后告诉她,她几乎不可能再看见了。她的双臂和双腿都裹在石膏里,头的大部分也被绷带覆盖着。只有脸的□□一截还清晰可见。听了罗伯特的讲述,她没有回答。在那一刻,罗伯特还以为她睡着了。在此时,她的嘴唇动了动,却没有发出声音。他在病床边坐下,问她想说什么。于是,一些词语慢慢从她嘴里艰难地滑了出来。她的声音又尖又薄,而且好像会断掉,为了听清她在说什么,他不得不弓身把脸凑到她的嘴边。;

她问,天气怎样。他告诉她,阴天多云,但看起来要放晴了。接着又说,已经下过雨了。是的,她答,她听到了。雨是夜间下的还是早上下的?是夜里下的,他答。之后的一段时间里,他们谁都没有再吱声。其实他是蛮想说几句鼓励的话的,但他却找不出任何话来说。因为无论怎样斟词酌句他都觉得自己不是傻是不合适。;

她又问安德烈亚斯在不在。她提起她丈夫时用的是名字,好像她知道罗伯特明白她提到的人是谁。罗伯特回答,安德烈亚斯大概今天晚一点会来。他谈到她丈夫时的方式让人感到不自然,好像他认识安德烈亚斯一样。他说,在她昏迷的时候,安德烈亚斯带着他们的儿子来过好几次。□孩叫劳里茨,她想见他。接着她又自己纠正。他得来。罗伯特建议她跟她丈夫约定这件事。接下来她说的话很让人吃惊。她不要安德烈亚斯来看她。只要劳里 茨来。她能相信,她的这个想法会得到尊重吗?;

罗伯特不知道应该怎么回答。他对此没有多加考虑地说,可以,如果这是她的愿望的话。这话听起来公事公办乎一本正经。他看着室外叶片正在舒展的树。她没有任何愿望。他再次看着她,她的声音是不带感彩的,没有痛苦或者自怜。他站了起来准备走,她请他再留一会儿。他一直站在窗户旁边,等待她还要说些什么。肯定了吗? 他问,她是什么意思,他顿觉自己很愚蠢。她再也看不见了吗?他犹豫着。几乎可以肯定,他答道。他接着说,这让他很难受。但话一出口他后悔了。她说,她想一个人独处。;

他指导护士长怎样满足露卡•蒙塔莱的愿望,同时请她与病人的丈夫约定让他们的儿子来探视。几个小时之后,安德烈亚斯•巴格坐在了罗伯特的办公室里。他面色苍白,没有刮胡子,深色的头发乱糟糟地竖着。他因屈服于疲劳而缩成一团。他问,可不可以抽烟。罗伯特稍稍做了一个手势后把放在面前的一叠病历上。安德烈亚斯•巴格从夹克口袋中掏出烟,他抽的是吉塔尼斯牌的□□。顿时,那深色□□发出一股讨厌的辛辣气味。安 德烈亚斯•巴格望着窗外。这时天气确实好起来了。罗伯特看着烟盒上那位吉卜赛舞女的剪影,她的一只手放在剧烈扭动的臀部,将铃鼓举在头上那袅娜的烟雾面纱中。

安德烈亚斯不得不道歉。罗伯特抬起头来遇到了对方的目光,说,没有什么可道歉的,他理解。其实,这样说是不对的,但是他已经说了。而那一位在缭绕烟雾后面用疲倦的眼睛,紧紧地注视着罗伯静的眼神。罗伯特不由得想起,他们应该几乎是同龄人。对方的眼神里有些东西以一种无声的、默契的方式,试图让他想起这一点。好像从某种意义上来说,他们是可以指望彼此有同理心的老同学。;

她说过为什么不愿见他吗?他问道。罗伯特清了清嗓子,又拂去一根粘在白大褂上的头发。他想,不管他的病人有没有在这个方面说过些什么,他作为一个医生都不容许这个问题继续谈下去。但实际上她并没有说过任何能够解释她决定的话。凭什么她要对他推心置腹呢?他立即后悔自己提出的这个问题。这已经很夸张了。而此时的另一个在椅子里缩得更深了,他再一次望着窗外,苍白的日光让医院两翼之间的坪随着云层的扩散和聚集发光, 晦暗,然后再次发光。他把大拇指的指甲按在□□末端松散的□□中。他可以在医院下午的探视时间把劳里茨带来。 罗伯特说,这些具体问题他得去跟护士长约定。但他是否愿意……一阵沉默,罗伯特忍不住再一次瞧着这个不幸的丈夫。嗯?当他和她说话的时候,他能不能说……安德烈亚斯突然打断他自己的话头,然后说,其实也无所谓。他们都伸出手来,握一握。然后他走了。;

到了下午,罗伯特并没有立即开车回家,而是把车开到了海边,像他有时需要活动活动时所做的那样。他开到土路尽头,把车停在种植园里,然后继续步行通过沙道。海滩常般的荒凉。天空灰得像吹干的、带着小小气泡的海藻之间的沙。每当星期天他开车送莱亚去火车站之前,他们来到这里,坐在一起眺望大海时,莱亚常常会拿一小块那些带气泡的海藻,在手指间碾得沙沙作响。海水宁静,海面在海风中泛着涟漪,它光滑而显冰蓝色的表面 之下,竖着的网桩像来自海岸的特殊标记,向着轮廓清晰的线延伸。罗伯特前倾着身子大步走着,漫不经心地看着沿途的景物,潮湿而碎裂的,带着生锈铁钉的鲱鱼箱、弯曲的海星、乳白色的水母以及那些空着的白色塑料容器,掠过他的视野。细浪在沙滩与海水的交界处疲倦地拍打着,让寂静看起来,更为亲密。;

他一直走到了那个海角,那里的沙滩处在一片柔软而不规则的过渡中,被沙洲、荒、芦苇丛和通往陆地的狭窄地所取代,所有这一切都被海水的蓝白色镜面所分割。在水面围的宁静中,有个地方有一只小艇拴在一根杆子上,只有一个小小的轮廓衬托着大海和天空的空旷。罗伯特来此有一个固定的目标,那是一节被蛀虫蛀出无数小洞的树桩,在那里他一般都是坐在高高的芦苇之间,或者思考,或者只是倾听鸟们的叫声和翅膀有节奏的微弱扇动声,一边他还抠着那截腐烂的木头。;

他本来可以对那个抽着□□、绝望地坐在他办公室里的□人更友好一点的。他也确实为那个□人感到难过。这时,他发现了一只落在芦苇之间的鸟。它不停地前后左右摆动着它小小的脑袋,机械地点着。他不知道这只鸟的名字,他对鸟类不是了解。有好几次他都想去买一本带彩色插图的有关鸟类的书,那样的话他散步的时候可以带上它。但他又觉得这个想法看起来有点滑稽。难道他还要去弄一个双筒的望远镜和一双绿色的套鞋,像一个狂热 者一样在那里四处跋涉吗?;

他又想到了接下来的这个莱亚的到来。如果雨不停的话,他们又只能在家里打乒乓球,外加租一些录像带来看了。他们也谈到要弄一个菜园。他已经在铁器店买了园林工具,到花园中心去找了种子。那些山毛榉木柄的红漆工具们立在杂物间的洗衣机旁。他甚连工具上带磁条的商标都没有去掉。只要天气适合待在外面,也许他们可以开行了。虽然他有足够的时间,但他还是不想独自一人开始。原本是打算他们俩一起干的。;

那个图书管理员向他打听过莱亚,他甚还给她看了莱亚的照片。当他说起自己的女儿时,是面带微笑,并且用那双漂亮的眼睛注视着他,他还能感觉到,女儿的那些小小逸事怎样使得他得到更高的女尊重。这种情形困扰着他,他这样坐在那里讲述时其实感到尴尬。她那鼓励的目光和关切的微笑让他有一丝不挂和可怜的感觉。;

他点了一支烟,不由得又想起了安德烈亚斯•巴格那阳刚气十足,却又尴尬脆弱的面孔。他不知道应该对他说些什么。他的妻子毕竟没有死。运气好的话,通过几个月的康复训练,她能够继续用两条腿站起来,虽然失明了,但依然活着。那个丈夫的悲剧表情背后,涌动着的不为人知的婚姻戏剧,与她拒绝见他的决定,都远远地超出了他医学行动的半径。;

在他做医生的这些年里,经常让他想到,他所从事的都是生命的背面,即接缝所在的一面。像旧时的裁缝,只能间接地瞥见社会女士们闪闪发光的世界一样,他能够与他们分享的,都是在人们生活中的悲伤时刻,当某能故障或者事故,妨碍他们活跃在高潮迭出的或一成不□庸生活之中的时候。;

他小城以后,渐渐适应了这种新的、更为与世无争的生活,他不得不私下里承认,莫妮卡在指责他没有雄心壮志的方面是正确的。算了吧,他愿意,也曾尝试□得更加,但他并不梦想成为□的那个。这种地方医院的任职,对于他的职业生涯来说,根本谈不上有任何裨益,他同时惊奇而轻易地发现,他并不在乎。医院是他的世界中□深的领地,在这里他度过了他大部分的时间,他也在这里看到其他人正在活动的世界。他们的世界有时 要和他的世界发生交叉,但对于他们来说,这个过程是一个不舒服的括号,他们一旦逃脱后要赶快忘记。;

他们的生活不是他要关心的,他要关心的只有他们的身体。他已经人体当成从它活动的生活里剥离出的封闭循环系统来对待。有机体本身足够强大,不受住在它里面的梦想和幻想的制约。这是一个让他深受鼓舞的想法。他喜欢他的工作,喜欢沉浸于其中,全神贯注地发现人们的问题,以及该如何应对它。他喜欢观察,当人体自身不幸孤独生活,器官在脉搏柔软的、无意义的节奏中无所作为的时候,所有为美貌和社会地位设定的目标,是怎样□得无关紧要。在他眼里内部器官的匿名纯真弥补了外部的、社会所指定的身体破碎的幻觉,它的丑陋、肥□和磨损的缺陷。但器官们的这种匿名也是一种对其他更加幸运身体的宠爱,一种对要求苛刻的美丽的微妙评价。;

有,他把一幅详细的彩色人体解剖图给莱亚看。他为她描述她所看到的,并仔细讲解器官们能。但她皱起了鼻子,而且请他把书合起来。她认为那些彩图太恶心。他提醒她,她自己的内部也是这个样子,无论美丑都和其他人一样时,她行了抗议。令他惊讶的是,身体的内部与身体外部的诱能一样可怕。也许,引起厌恶的并不是器官本身,而是那种解剖的、解析的,对于它们那么清醒而无情地毫不掩饰的观看,揭示出它们是多么脆弱。;

对于患者来说,医院是一个令人不快的地方,那里有着油布、白大褂、酒精与不锈钢构成的临床氛围,他们的眼睛里都充满同样的恐惧,无论是试图隐藏它,还是让它自由发泄。医院提醒他们,无论如何,有朝一日他们必死无疑,无论你有多少技巧用于推迟这个不可避免的事情。当他们屈服于他的□□,并将所有希望都寄托在他的白大褂之上时,他有时不得不问自己,让他们那样虔诚的原因是否只是出于对住院的惧怕,而不是对再次出院的希望。;

但是,惧怕和希望是连在一起的,他很清楚这一点,同时要把他吓倒可能也很难,因为他见过太多的病人,并且毕竟也了其中的相当部分。即使是无法的疾病,他也不再那么害怕,而只是原则上加以回避。他有时想,有他自己也会躺在那里害怕死亡,但是与那些垂死者打交道并没有使他比以前更加胆怯,而是相反。;

害怕和希望,也许人们应该真正害怕的是知道什么是希望。也许他对于自己没有太多的希望,莱亚是他生命中□□比自己重要的人,□□让他害怕的是想到莱亚会得脑膜炎或者被卡车撞倒。;

突然那只鸟猛烈地扇动着翅膀起飞,惹得芦苇咝咝作响,并左右摇摆。他扔掉烟蒂,听到了烟蒂的余烬在泥水中发出的哧哧响声。他又想起了那个伤势严重的露卡•蒙塔莱,他在她身上做了学到的□好缝合。她在黑暗的小路上行驶,路上的斑马线和沟渠边的丛以及那些黑色的树木,在她的远光灯里一闪而过,可能有一只猫,或者一只狐狸,瞪着磷光闪闪的眼睛,抬起一条前腿,僵硬地看着她。即便调动□强的意识,她也无法想象1□个小时之后会醒过来,并且像具木乃伊一样裹起来,而且被告知那是她□后一次看到阳光照耀在丛和树叶上。她为这出戏剧着魔了,醉酒的状态把她送上车道,而在这激动中的她又忽略了,那些□大的改□通常都是由像情绪的激动,扭曲图画一样的愚蠢巧合引发的。;

她不想见他,她那个不幸的、没刮胡子的丈夫,他正在等待着由她那残破的身体决定她的生与死。这也是一些经由她的冲动酒驾造成的所有外部破坏的后果。他是真正地伤害了她。罗伯特似乎又在那堆病历之间,看到了在烟雾中以激烈的姿态摇摆着臀部、举起铃鼓跳舞的吉卜赛女郎的剪影。他还记得另一个人那固执的眼光,以及他眼睛里收敛着的绝望。安德烈亚斯•巴格身上有一股汗味,罗伯特不得不在他离开后打开窗户,散掉他绝望的身体和□□□□留下的气味。;

他听到芦苇后面有声音,一个年轻的女人在笑。罗伯特站起身来。他不想蜷曲着身子一直坐在这芦苇丛中的树桩上,像一只坐着做梦的古怪蜗牛。他的腿发麻,而且感觉有些僵硬。他沿着一条狭窄的、通向外面的地峡继续走下去,地峡把被水淹没的地与湖分开。那里看不到人,再往下看地峡延伸的地方,有一个很高的木棚。当人们经过的时候,天空和另一边如镜的水面在垂直的和刷上焦油的木板的间隙中闪烁。他能听到他们在里面,现在是那个□人在笑。那个年轻女子用微弱而亲切的声音在说着什么。那里又□得寂静无声了。罗伯特可以在木板之间狭窄而明亮的条纹中,辨别出他们的深色轮廓。他停住脚步,但他立刻继续往前走,因为他想到,他们静下来可能是因为他们在小路上曾经看到过他。